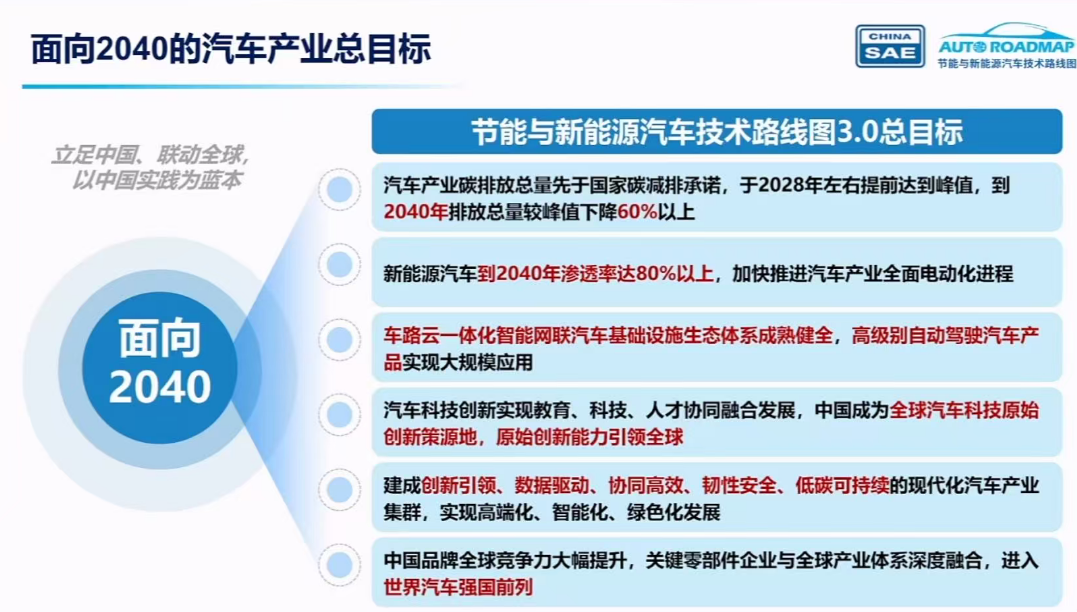

10月22日,《节能与新能源汽车技术路线图3.0》正式亮相,这份由中国汽车工程学会发布的纲领性文件,不仅为中国汽车产业勾勒出2040年的技术发展蓝图,更以“全球化视野”和“智能制造”为核心,宣告中国从汽车大国迈向强国的全面提速。

2040年目标:新能源渗透率80%,L5级自动驾驶“开跑”

路线图3.0提出,2040年中国新能源汽车销量占比将突破80%,其中纯电动车(BEV)占主导地位。相较2030年“新能源渗透率70%”的目标,未来15年传统燃油车将加速退出市场。

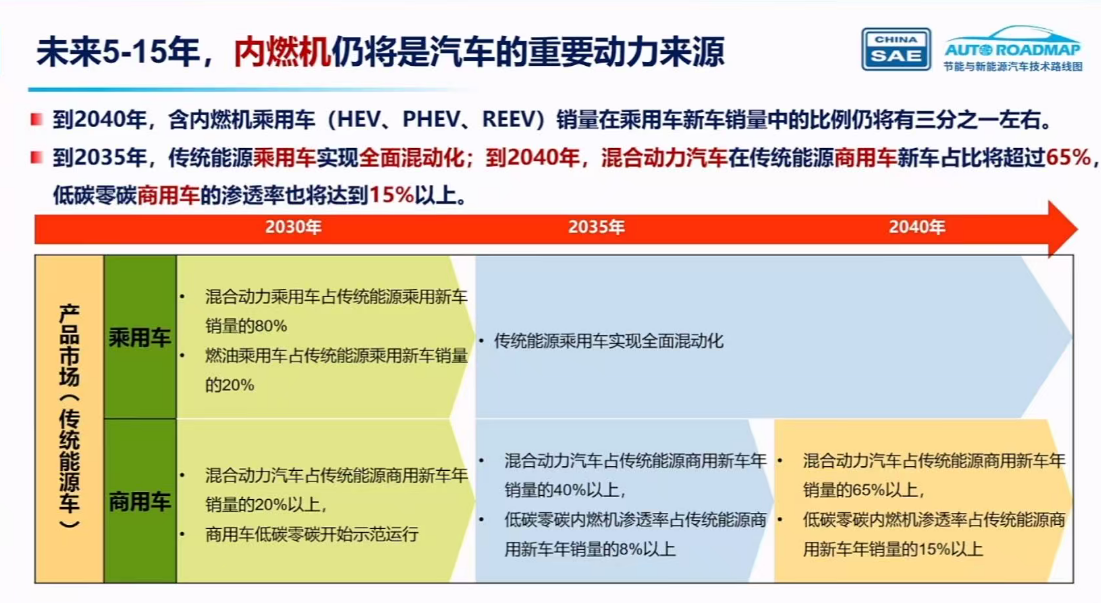

值得注意的是,内燃机并非完全淘汰——至2035年传统能源乘用车将全面混动化(HEV/PHEV/REEV),2040年混动车型仍占新车销量三分之一,体现“多路径并举”的务实策略。

智能网联领域目标更为激进:2040年L4级自动驾驶全面普及,L5级产品实现市场化;V2X(车路协同)技术与5G/6G深度融合,推动智能网联汽车从城市短途向干线物流、港口作业等复杂场景延伸,构建“零事故、零伤亡、高效率”的智慧交通体系。

技术突破:全固态电池、氢能重卡、智能制造

路线图3.0锁定三大技术突破方向,分别是电池革命、商用车低碳化和智能制造重构。

全固态电池被列为颠覆性技术,预计2030年小规模应用,2035年全球推广。相比现有锂离子电池,其能量密度提升50%以上,安全性与低温适应性显著增强。

燃料电池将主导中重卡、长途运输领域,2040年保有量达400万-500万辆,构建“电-氢”双轮驱动的清洁能源体系。

路线图3.0还首次提出“汽车智能制造发展水平分级体系”,通过研产供销服一体化实现提质、降本、增效与低碳化,打造全球领先的“中国智造”工厂。

战略亮点:全球化思维与“双轮驱动”模式

与前两版相比,3.0版两大创新尤为突出。

首先是全球化定位,推动智能网联、电池回收等领域的国际标准输出,力争成为全球汽车科技原始创新策源地。例如,在自动驾驶算法、车规级芯片等“卡脖子”领域,规划了从技术攻关到产业落地的完整路径,目标2040年前实现关键核心技术自主可控。

其次是产品与制造“双轮驱动”。过去路线图侧重产品端(如续航、智能化功能),3.0版首次将制造端升级作为同等战略支点。通过“数据互联互通+绿色工厂”体系,中国车企将具备柔性化生产与快速响应能力,同时降低制造碳足迹。

这是一场15年的“技术长征”

尽管路线图3.0充满雄心,但实现路径仍面临多重挑战:全固态电池量产成本、自动驾驶法规瓶颈、氢能基础设施建设速度等,均可能影响目标落地。对此,路线图提出“动态评估机制”,通过每年监测技术进展与市场变化,及时调整实施策略。

当前,全球汽车产业正面临欧盟碳关税、美国《通胀削减法案》等政策冲击,中国通过“教育-科技-人才”协同创新机制,试图将自身优势转化为全球竞争力。例如,支持关键零部件企业(电机、电控、传感器)深度融入全球供应链,目标2040年前自主品牌跻身世界汽车强国前列。

南方网、粤学习记者 许方华